はじめに コンテストやピッチイベントで「どのアイデアが一番優れているのか」を決めるのは、意外と難しいものです。

主観的判断を数値化して意思決定に活用する「階層分析法(AHP)」のプロトタイプを公開しました

![]()

はじめに

PEP では以前、審査などの意思決定局面で活用できる「ペアワイズ比較」のプロトタイプを開発・公開し、意思決定支援の技術的アプローチを紹介しました。今回は、その発展形としてより洗練された手法である階層分析法(AHP: Analytic Hierarchy Process)を取り上げ、roughly AHP という手法を実装した新たなプロトタイプとその活用方法について解説します。

AHP とは――主観的判断を数値化する手法

AHP は1970年代に T.L.サーティ(T.L. Saaty)によって創始された意思決定支援法であり、複雑な意思決定問題を階層構造に分解し、各階層での要素同士をペアワイズ比較することで、主観的な判断を数値化し体系的に意思決定を行う点に大きな特徴があります。

前回紹介したペアワイズ比較との大きな違いは、

- 比較する案の選択肢(AHP ではこの候補を代替案 (Alternatives) と呼びます)を評価する際の評価基準を作成する

- 「各評価基準に基づいた各代替案の評価」と「各評価基準の重要性」をそれぞれ評価する

という手順を踏むところにあります。

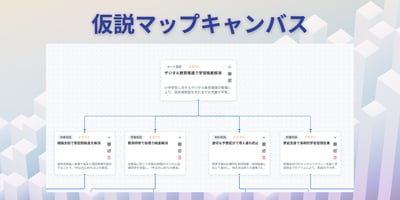

AHP において作成する階層図のイメージ

AHP の手続きでは、

- まず最終目標・評価基準・代替案を階層図として整理します。これで複雑な問題の全体像を捉えます。

- 次に各評価基準の重要度をペアワイズ比較によって数値化します。ペアワイズ比較では選択肢そのものを直接比べますが、AHPでは評価基準の重要度を決めるためにペアワイズ比較を用います。

- その後、各基準ごとに代替案(選択肢)をペアワイズ比較で評価します。

- 最終的に重み付きのスコアを合成して総合評価値を算出します。

ここで得られた数値評価はあくまで意思決定の一材料であり、評価結果をもとに関係者間で階層図や評価基準の妥当性について議論を重ねることが重要です。

AHP が有効に機能するのは、目的が明確に定義されており、評価者間で大きな価値観の対立がない局面です。また、若林(1988)は AHP の長所・短所を以下のように整理しています(一部抜粋)。

[長所]

- 直面している問題の理解が鮮明になり、問題の階層構造の作成プロセスが明確化する。

- 従来、経験やカンなどに頼り、数値化しにくい、あいまいな問題にも適用できる。

[短所]

- 要素間の構造を適切に表現することが難しい。要素間にある従属性、因果性を無視し得ない。

- 評価を適切に行うことが難しい。

日本において AHP が政策決定に活用された事例としては、地方自治体における商業活性化施策の検討における活用(飯田,2024)、鉄道路線の存廃を議論する際の住民の意識調査法としての活用(岸,2024)、三重県における事業分野間の予算配分を判断するための住民ニーズ調査における活用(国土交通省国土計画局,2003)などがあります。

今回開発した roughly AHP (飯田,2024)プロトタイプについて

今回開発したプロトタイプは、標準的な AHP の手法を簡略化したものとして飯田(2024)で紹介されている roughly AHP の手法を用いています。階層構造の作成やペアワイズ比較を直感的な操作で行え、評価結果の自動集計も可能です。

プロトタイプへのアクセスはこちら:https://ahp-decision-peplatform.replit.app

重要な注意点

この Web アプリは評価管理者、および評価実行者に対して固有のURLを発行しますが、URLを知っている人からは入力されたデータが閲覧できる状態になります。したがって、個人情報や機密情報など、公開したくない情報は入力しないようにしてください。安全に利用するための配慮をお願いいたします。また、本 Web アプリは roughly AHP を体験するためのプロトタイプとして公開しており、今後予告なく公開を終了する可能性があります。

使い方

こちらのツール説明動画もご参照ください。

1. 評価の新規作成

上記 URL にアクセスし、「評価を開始する」ボタンを押すことで評価の作成画面に進むことができます。評価プロジェクトの名前や評価基準、各代替案の名前を入力してください。

評価作成に必要な情報を入力すると、管理者 URL と評価者 URL の二つが発行されます。

2. 評価を実行する

上記 URL のうち、評価者 URL にアクセスすることで評価の実行が可能です。同一の URL から複数の評価者が評価を実行できます。

roughly AHP の手続きに従い、各評価基準と各代替案について全体のランキング評価と隣接項目の比較を行ってください。

3. 評価結果を確認する

管理者 URL にアクセスすることで、評価の結果を確認することが可能です。各代替案の最終スコアや各評価基準の重要度の評価結果を確認することができます。

活用する上での注意点

類似した複数の代替案を登録することは避ける

AHP においては、どの評価基準においても評価が同程度となってしまう代替案が複数存在する場合などに、そうでない場合と比較して評価結果の順位が入れ替わってしまう「順位の逆転現象(rank reversal)」が起きることが知られています(小笠原,2009)。代替案を登録する際は、「似通った代替案を複数登録しない」「関連性が低く不要な案は登録しない」ことが重要です。

類似した評価基準を複数設けない

今回の AHP の手法を適用する場合、評価基準間の独立性が高くなっている必要があります(小笠原,2009)。全く同一の評価基準が二つ入っている、という極端なケースは稀でしょうが、複数の評価基準が実際のところ類似の項目を評価している形になっていないかどうか、という点については注意を払う必要があります。

結果を踏まえ、階層図の構造や各評価基準について関係者間で議論を行う

上記の限界を踏まえ、AHP による数値評価を鵜呑みにせず、結果や階層図の構造について関係者間で議論を行うことが不可欠です。具体的には、各評価基準が本当に独立しているか、現場の実態や目的に合致しているかを改めて確認し、必要に応じて基準の追加・削除を行うべきです。また、数値結果が直感や現場感覚と大きく異なる場合は、その要因を分析し、明らかに不要な代替案が登録されていないかなどを振り返ることも重要でしょう。

おわりに

本記事で紹介した AHP は、複雑な政策判断の現場で主観的な価値観を数値化して議論するための枠組みとして活用が期待されます。AHP に関する研究は現在も蓄積されており、その手法は本プロトタイプのみならず、各種商用ソフトウェアや Web DE AHP neo (小畑,2024)によっても体験することが可能です。

本プロトタイプを通じて、主観的な判断を可視化し、関係者間の対話や合意形成の質を高める一助となれば幸いです。また、本プロトタイプを政策関係で活用された際にはぜひ pep@ihj.global までご一報ください。

参考文献

- 飯田洋市. (2024). 不完全一対比較表を活用した参加型評価手法の提案-評価結果に差がつく相対評価を目指して. 日本評価研究, 24(1), 87-102. https://doi.org/10.11278/jjoes.24.1_87

- 小笠原春菜. (2009). Analytic Hierarchy Process とは何か-Capability Approach 研究の一方法として. 千葉大学人文社会科学研究, 19, 134-157. https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900052169/jinshaken-19-10.pdf

- 小畑経史. (2024). 手軽に AHP/DEA を利用できる Web アプリケーションを目指して. オペレーションズ・リサーチ= Communications of the Operations Research Society of Japan: 経営の科学, 69(1), 40-45. https://orsj.org/wp-content/corsj/or69-1/or69_1_40.pdf

- 岸邦宏 (2024). 「鉄道路線存廃問題へのAHPの適用」木下栄蔵・飯田洋市(編著), 『意思決定法AHPの世界―理想的な意思決定とは』 (pp.120-135). 日本科学技術連盟.

- 国土交通省国土計画局 (2003). 日本における多基準分析の事例(第4章). 『社会資本整備における多基準分析の活用に関する調査研究報告書』. https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/kibantoushi/pdf/04.pdf

- 若林信夫. (1988). 階層的意思決定法 (AHP) をめぐって. 商学討究, 38(3/4), 59-79. https://barrel.repo.nii.ac.jp/record/1887/files/ER_38(3-4)_59-79.pdf